【摘要】针对甬江流域水灾害防御需求,以防洪减灾“预报、预警、预演、预案”四预体系为导向,利用数字孪生引擎的强大渲染能力,建设全要素的数字孪生流域时空底座,以水文水动力模型、空间计算技术等为重要基础支撑,围绕综合监测、洪涝预报、洪涝预演、综合调度、协同预案等业务需求构建孪生场景,实现了甬江流域数字孪生平台。实践应用表明,该平台成功抵御了甬江流域超标准洪水,对其他流域防洪减灾、城市内涝治理工作具有一定的借鉴意义。

【关键字】数字孪生;甬江流域;防洪减灾;流域治理;

1 流域现状

甬江流域作为浙江省八大流域之一,流域面积4518km2,上游江两支,流经奉化区、鄞州区和海曙,在甬江口汇合成甬江,并于宁波镇海口,流入东海[12]。剡江(南源奉化江的上游河段)发源于四明山大湾岗的东麓,至宁波三江口,河长为93.1km。北源姚江发源于余姚县四明山脉眠岗山的西麓,至宁波三江口,河长为107.4km。甬江流域是宁波最大的流域,也是经济社会发达、人口集聚的区域,是宁波城市发展的重要引擎。宁波地处“一带一路”和“长江经济带”、长三角一体化等国家战略的交汇点,城市面临着转型升级与跨越式发展的挑战,对流域防洪与城市安全提出了更高标准的要求。

随着云计算、物联网、大数据、人工智能、遥感、数字仿真等技术的发展[4-6],数字孪生技术已逐步从制造设计行业,拓展应用于城市治理、防灾减灾、流域管理等领域[7-10]。国家“十四五”新型基础设施建设规划明确提出,要推动大江大河大湖数字孪生、智慧化模拟和智能业务应用建设[11]。数字孪生流域成为支撑防灾减灾决策的重要技术手段。

2 防洪问题

夏秋季节,甬江流域屡遭台风及热带风暴袭击,带来狂风暴雨暴潮,由于特殊的地理位置,导致易受洪、涝、台、潮四重威胁。2013年“菲特”台风、2015年“灿鸿”台风、2019年“利奇马”台风和2021年“烟花”台风带来的强降雨和高潮位,都造成了甬江干流的防洪风险和局部区域的较大面积、较长时间内涝积水,防洪防台形势严峻[13]。且宁波是典型的江南水乡城市,中心城区又地势平坦,河网密布,城市排涝能力不足,城市内涝已经成为危害城市公共安全的严重问题。2013年台风“菲特”,余姚、奉化、鄞州、江北、镇海以及宁波中心城区都出现了严重的内涝,受灾人口137.5万人。中心城区积水达150多处,受淹社区178个,涉及户数4.29万户、人口14万人。

3 问题分析

气候变化对人类社会产生了巨大影响,城市作为人口和经济高度密集的区域,易受极端气候的影响,是应对气候变化的主要场所。韧性城市的提出成为近年城市安全发展理念的前沿,旨在提升城市应对灾害的能力和水平,提升城市的防灾韧性[1,2]。而流域治理作为一项系统性工程,需统筹上下游、左右岸,协调沿线区域间的关系,是复杂的巨系统,流域的防汛防台需要流域统筹、水城共治[3],要将重点防御对象与城市基础设施紧密结合。随着经济社会快速发展,流域内下垫面的硬化弱化了流域洪水调蓄能力,加快了洪水汇流,增加了流域防洪压力。流域内防洪工程体系仍存在薄弱环节,未达现行国家标准。尽管近几年宁波市防洪能力不断增强,但是距离城市发展的保安需求仍存在一定的差距,防灾减灾体系建设存在短板。流域统筹、工程调度与智慧化融合度不高。与信息技术融合程度不高,智慧化决策能力不够。亟需通过数字孪生等新数字化手段,强化流域统筹,提升预报精度,提高科学调度水平,支撑防汛防台决策和城市管理。

4 解决方法

围绕甬江流域防汛防台业务需求,结合宁波数字化改革已有成果,共享集成各相关业务部门数据,建设甬江数字孪生流域平台

4.1 总体设计

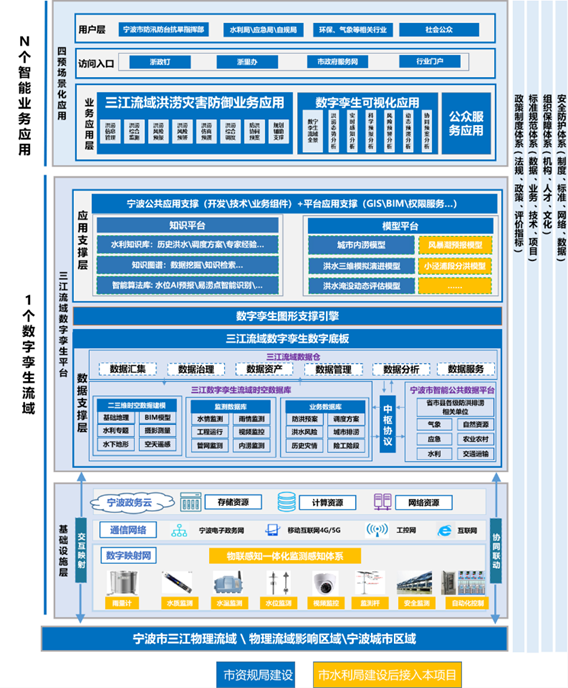

按照“四横四纵”架构进行设计,建设1个数字孪生流域平台与N个业务应用形成“1+N”的总体框架,即构建1个流域数字孪生平台,打造N大智能业务应用,围绕“四预”建设涵盖综合监测、洪涝预报、洪涝预演、综合调度、协同预案、规划支撑等功能场景。同步建立甬江流域数字孪生共享体制机制,推动各区域的协同联动。通过数字孪生、大数据、人工智能、模型云等技术推进信息技术与业务的深度融合应用,实现“数字孪生场景化应用、预报调度一体化模拟、四预过程智能化决策”。

图1 系统架构图

4.2 流域数据仓

针对流域下垫面高程数据、水文气象、水利工程、洪涝灾害、社会经济等洪涝数据整合和清洗,利用卫星遥感、倾斜摄影、BIM建模、激光点云等技术,从全流域(甬江流域)、重点河段区域(重要洪水调蓄河段、重要涝片、洪水调蓄区等)和重要水工程(姚江大闸)等不同维度构建L1-L3级的甬江流域空间数据底板。围绕流域防汛防台与城市内涝相关的数据资源,整合集成雨情、水情、工情、险情等实时监测数据,汇聚甬江流域洪潮预报、堤防预警、工程调度、应急抢险等业务数据,建设甬江流域时空数据库。通过数据治理,形成甬江流域数字孪生数据仓,实现流域内全要素的汇集、治理、管理、分析、共享。

4.3 智慧中枢平台

利用仿真模拟、知识图谱、大数据融合算法等技术,构建甬江流域智慧中枢平台。

(1)图形引擎。为充分发挥GIS、BIM、虚幻引擎在各自业务领域的优势,构建数字孪生统一图形引擎框架CyberTwin FrameWork。融入渲染技术以及轻量化BIM渲染引擎,以统一的模型数据分级方案为基础,构建数据多源统一、管理高效、承载量大、渲染优异、开发灵活的高性能统一图形框架。

(2)流域水利模型库。以水利模型为核心,构建流域模型库,提供算法支撑。以甬江流域水文水动力模型为基础,综合考虑风速、风向、径流等多项影响因子对高潮增水的影响,构建甬江流域洪水预报与风暴潮预报模型;耦合预报和时空数据分析,构建城市内涝分析模型;针对流域上游大中型水库、重点防洪工程及江北镇海姚江二通道闸泵工程,建立甬江流域防汛骨干工程联合调度模型。

(3)流域防汛知识库。重点针对流域历史洪涝过程数据、防汛防台应急预案、其他集成融合的预案内容等进行数字化,通过知识工具进行数据清洗、知识提炼,结合水灾害防御业务的数据训练和分析研判,建立甬江流域知识模型。

4.4 防洪功能场景

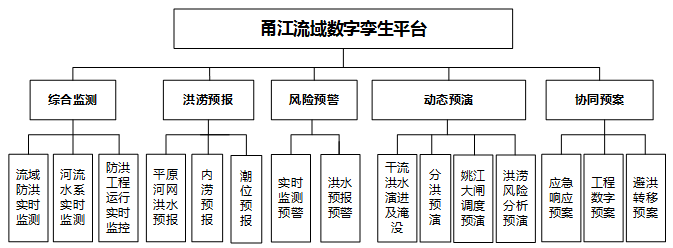

聚焦甬江流域洪涝灾害防御业务需求,设计综合监测、洪涝预报、风险预警、动态预演、防洪协同预案等业务功能模块。

图 2 平台功能架构图

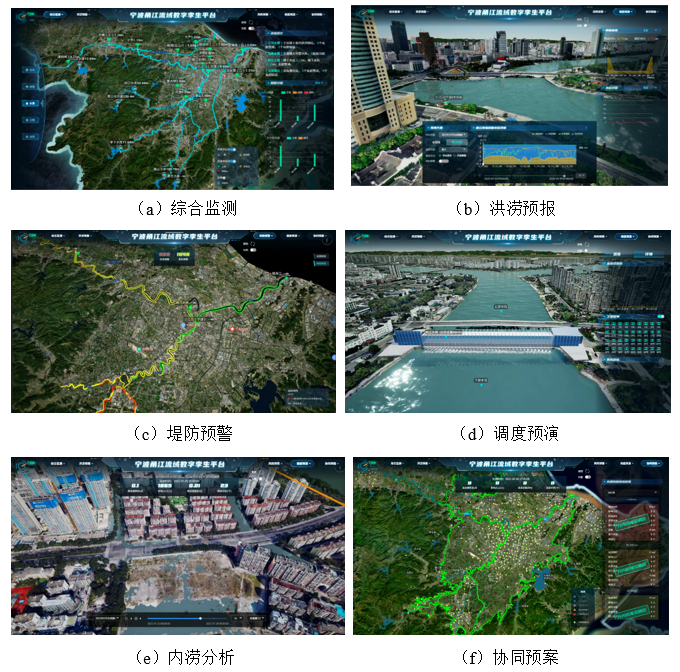

(1)综合监测

围绕数字孪生流域支撑水利智能业务应用的需求,充分利用台风监测、雨情监测、水情监测、工情监测、内涝监测、视频监控等手段,集成面向流域的天、空、地一体化的水利感知信息,实现洪涝全要素的动态实时监管。

(2)洪涝预报

基于水文水动力学模型,耦合网格降雨预报数据和风暴潮预报数据,构建实时动态的全流域一体化洪涝预报体系,实现流域洪涝风险精细预报,提供不同等级洪涝风险预报成果。

(3)风险预警

针对干流堤防、海塘、水库、内涝等重点防御对象,建立多尺度的梯级预警机制。通过洪水预报与演进成果,以二三维相结合的方式,构建洪涝灾害综合风险预警一张图,动态展现堤防、海塘、水库等洪涝风险。

(4)调度预演

综合考虑实际防洪过程中的高维、多要素耦合联动等特征,利用气象、水文、监测、数学模型模拟、复杂系统优化等技术,考虑满足水库安全、防洪保护对象、行洪安全、水库蓄水等不同调度目标,进行水库群优化调度,实现精细化、实时性、动态性的流域调度决策作业,提升防汛减灾质效。

(5)内涝分析

以城市安全视角,分析梳理城市内涝灾害风险影响因子与重点防御对象,形成评价指标。根据平原河网特点,结合高精度地形、社会经济、人员活动等多跨数据,耦合水文预报成果,利用数字孪生技术,实现内涝场景三维仿真模拟,综合分析评估人口、经济、地块、小区、地下空间、轨道交通、水利工程、重要基础设施等重点对象的内涝风险。

(6)协同预案

收集整理已有调度方案、应急预案,建立合理的调度方案、应急预案属性数据库和指标体系,针对水库、堤防、海塘、内涝等重点防御对象,结合预警信息,智能推荐对应预案,支撑决策指挥。

图3智能业务应用

5 总结与展望

甬江流域数字孪生平台围绕洪涝灾害防御业务需求,汇聚自然地理、气象水利、基础设施、社会治理等数据,建设全要素的数字孪生流域时空底座。通过数字孪生、大数据、人工智能、云计算等技术,优化流域水文水动力模型,实现“数字孪生场景化应用、预报调度一体化模拟、四预过程智能化决策”。平台在防汛防台实战中发挥重要作用,特别是在2022年“梅花”台风防御过程中,甬江流域遭遇超标准大洪水,利用平台,结合实时水雨情、预报降雨、潮位、工程调度运行情况,对干流和平原河网进行滚动洪水预报和风险分析,为流域洪水的精准调度决策提供支撑,成功抵御了甬江流域超标准洪水。平台为防汛防台工作提供科学化、系统化、精细化、精准化决策提供支撑,提高洪涝灾害风险研判与决策支持能力。

【参考文献】

[1] 蒙建维, 陈丽红. 气候变暖下的韧性城市建设[J]. 生态经济, 2022(038-005).

[2] 余轩. 韧性城市理念下豫北地区雨洪适应性城市水系规划设计研究[D]. 郑州大学, 2019.

[3] 许乙青, 喻丁一, 冉静. 基于流域协同的国土空间雨洪安全格局构建方法[J]. 自然资源学报, 2021, 36(9):15.

[4] 周晓敏, 孟晓林, 张雪萍,等. 倾斜摄影测量的城市真三维模型构建方法[J]. 测绘科学, 2016, 41(9):5.

[5] 刘秋生, 崔久丽. 水利信息化建设中大数据的应用研究--评《水利工程建设管理信息化技术应用》[J]. 人民黄河, 2021, 43(12):1.

[6] 周力峰, 刘文, 张治中. 云计算在水利科研信息化中的地位与作用[J]. 长江科学院院报, 2014, 031(009):110-114.

[7] 孟松鹤, 叶雨玫, 杨强,等. 数字孪生及其在航空航天中的应用[J]. 航空学报, 2020, 41(9):12.

[8] 鲍巧玲, 杨滔, 黄奇晴,等. 数字孪生城市导向下的智慧规建管规则体系构建——以雄安新区规划建设BIM管理平台为例[J]. 城市发展研究, 2021.

[9] 夏润亮, 李涛, 余伟,等. 流域数字孪生理论及其在黄河防汛中的实践[J]. 中国水利, 2021(20):3.

[10] 刘昌军, 吕娟, 任明磊,等. 数字孪生淮河流域智慧防洪体系研究与实践[J]. 中国防汛抗旱, 2022.

[11] 水利部专题研究数字孪生流域建设技术大纲等技术文件和共建共享管理办法[J]. 水利技术监督, 2022(3):1.

[12] 卢晓燕, 王灵敏, 黄昉. 奉化江、甬江治理对姚江防洪能力的影响及对策[J]. 浙江水利水电学院学报, 2013(1):44-47.

[13] 马海波, 郭慧芳, 郑雄伟,等. 甬江流域奉化江上游大型水库群防洪联合调度研究[J]. 中国防汛抗旱, 2021.

【作者简介】

李春雷,男,高工,中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,li_cl@hdec.com, 主要从事空间信息数字化技术在智慧流域与数字孪生领域的应用研究,主持及主要参与的项目包括:钱塘江流域防洪减灾数字化平台建设、宁波市三江(甬江)流域数字孪生平台建设、兰溪兰江流域数字孪生应用建设、长三角一体化数字太湖工程可研、雄安新区水旱灾害防御调度管理系统。